Oggi vi raccontiamo un confronto tanto implicito quanto emblematico, andato in scena all’Università Unitelma Sapienza di Roma, dove si è tenuto un evento patrocinato dalla RAI e dalla Space Academy. Al centro: la guerra, la propaganda e il ruolo dell’informazione.

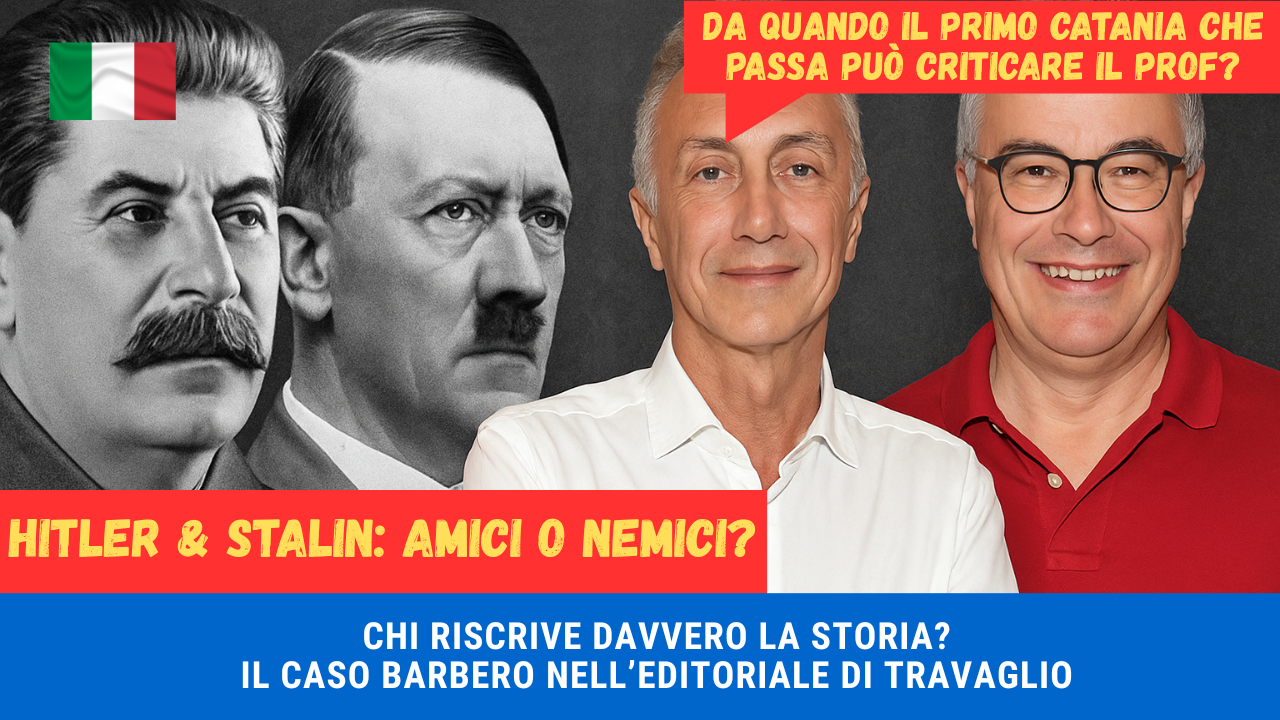

Protagonisti: da un lato Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano; dall’altro Gianluca Gilli, accademico e voce critica della comunicazione scientifica. Il titolo dell’incontro, che ha registrato una partecipazione record sia in presenza che in streaming, era semplice quanto provocatorio: Come funziona la propaganda di guerra.

La lectio di Travaglio: retorica, provocazione e rovesciamento della narrazione

La lunga lectio magistralis di Marco Travaglio ha offerto un’interpretazione fortemente critica del modo in cui l’informazione occidentale ha raccontato la guerra in Ucraina. Travaglio ha costruito il proprio discorso su un presupposto centrale: l’opinione pubblica è stata manipolata, come una rana che bolle lentamente in pentola senza accorgersene.

Per l’editorialista, la narrazione mediatica dominante ha costruito un sistema binario – aggressore e aggredito, buoni e cattivi – che impedisce di analizzare le radici storiche e geopolitiche del conflitto. L’informazione, secondo Travaglio, ha abdicato alla sua funzione critica per arruolarsi nel fronte della propaganda.

Ha elencato in sequenza: le guerre della NATO mai dichiarate come tali, le promesse infrante fatte alla Russia sul mancato allargamento a est, la guerra civile del Donbas, il sabotaggio dei negoziati di Istanbul, fino alla demonizzazione di ogni voce dissonante.

Il suo messaggio è netto: senza comprendere le cause profonde, senza considerare le paure dell’altro, non potremo mai parlare di pace. Travaglio ha poi denunciato la marginalizzazione degli studiosi contrari alla narrativa ufficiale e lo svuotamento della diplomazia europea, che – parole sue – oggi tifa per la guerra e non per la pace.

L’intervento di Gilli: rigore, cautela e difesa del metodo

Dopo l’applauso riservato a Travaglio, ha preso la parola il professor Gianluca Gilli, con un approccio molto diverso. Se l’intervento del giornalista era emotivo e orientato alla retorica della denuncia, quello di Gilli ha cercato di riportare l’attenzione sulla necessità di distinguere tra critica legittima e contro-propaganda mascherata da pensiero critico.

Con tono pacato, Gilli ha richiamato i presenti a non confondere la pluralità delle opinioni con la verità dei fatti. Il suo messaggio è stato un invito all’umiltà epistemica: “la moltiplicazione delle fonti – ha detto – non equivale alla pluralità dei punti di vista, se non si fa lo sforzo di discernere e di valutare”.

Senza mai attaccare direttamente Travaglio, Gilli ha lasciato intendere che anche la contro-narrazione può scivolare in un dogmatismo simmetrico, se non si basa su verifica, contestualizzazione e confronto delle fonti. Ha difeso il metodo scientifico, il valore della ricerca accademica e il ruolo dell’università come spazio di formazione, non solo di opinione.

Due voci, due modelli

Il confronto, mai esplicito ma ben visibile, è apparso come lo scontro tra due modelli di interpretazione del reale. Travaglio, narratore delle contraddizioni occidentali, ha lanciato un attacco frontale al pensiero unico, con una visione fortemente disincantata dell’Occidente e una narrazione che – pur negandolo – tende a giustificare, o almeno a comprendere, le ragioni del Cremlino.

Gilli, invece, ha ricordato che non tutto ciò che è critico è automaticamente giusto, e che l’accademia ha il dovere di proteggere il sapere dall’ideologia, anche quando quest’ultima si presenta con l’abito della controinformazione.

Considerazioni finali

Ciò che resta, a margine dell’incontro, è la sensazione di un Paese – e forse di un intero continente – diviso non tanto tra favorevoli e contrari alla guerra, quanto tra chi ha ancora fiducia nella possibilità di discernere tra vero e falso, e chi crede che tutto sia solo propaganda.

In mezzo, la voce degli studenti, ai quali spetta il compito più difficile: imparare a pensare con la propria testa, senza farsi trascinare né dal coro né dal controcoro.

Perché il pensiero critico non si misura con l’applausometro, ma con la capacità di dubitare – anche delle proprie convinzioni.

Se questo video vi è piaciuto, vi invitiamo a lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere aggiornamenti. E soprattutto, fateci sapere cosa ne pensate: può esistere una controinformazione che non sia a sua volta propaganda?

A presto, sul canale.